LA REDENCIÓN DE UN NIÑO POBRE

Pedro Bazán

Para los desposeídos del mundo, la tragedia del coronavirus es apenas el último, de una larga serie de dramas que se suceden a lo largo de los siglos, desde que la humanidad transcurre en ciudades. Entre la vida y la muerte.

En las grandes ciudades, entre luces y sombras, mujeres y hombres entrelazados en hábitos y oficios cotidianos, construyen el futuro. Algunos el futuro que desean, otros el que alcanzan y muchos, el que otros descartan.

La desigualdad de las sociedades puede percibirse, transparente y cruda, en la periferia de las grandes urbes. Existían millones de seres humanos descalzos y hambrientos diseminados por las ciudades del mundo, antes de la pandemia. Hay millones que siguen allí. Y hay millones que seguirán allí, cuando la pandemia se haya ido.

Los crímenes no terminan en ese punto, porque hacinados por una indiferencia insomne y desangelada; en las calles más pobres de Buenos Aires, Sao Paulo, Nueva York, Nueva Delhi o Wuhan, crecen millones de niños, esquivando el hambre.

Ahorrando alegrías en la miseria, sin educación, desposeídos de casi todo y hartos de enjugarse las lágrimas que les arrasan los ojos, sueñan con abrigos, con abrazos, con una casa, con un plato de comida a la hora que sea. Y hasta se permiten soñar con amigos. Son la gran tragedia humana que permanece abierta en la segunda década del Siglo XXI.

“Con trabajo y esfuerzo”

En términos de salud, higiene y derechos humanos; todo tiempo pasado fue peor. Si un niño nacía en un hogar pobre, en una pequeña ciudad portuaria de Inglaterra, en 1812, por ejemplo; sus chances de llegar a los diez años, eran apenas del 50%, y si los alcanzaba, lo más probable es que estuviese condenado al trabajo infantil, a no tener una educación formal, a deambular por las calles pidiendo limosnas y aprendiendo a delinquir, en suburbios nauseabundos, sin agua corriente, electricidad o cloacas.

En Portsmouth, en ese preciso año, a ese mundo de acechanzas mortales, en el que aún faltaba un siglo y medio, para que se les reconocieran los derechos a los niños; llegó Charles Dickens, por entonces y durante toda su infancia: un niño pobre.

Fue tan miserable la vida de Dickens en la niñez, que hasta los nueve años no recibió ningún tipo de educación. A los doce años ya era un empleado regular (al empleo se lo consiguió su madre), en una fábrica que se dedicaba a elaborar pomadas para calzados. Por la misma época su padre estaba preso por no haber podido pagar sus deudas, los miembros de la familia estaban disgregados entre tíos y otros parientes, y los arrabales a los que se habían ido mudando una y otra vez, quedaban lejos de todo.

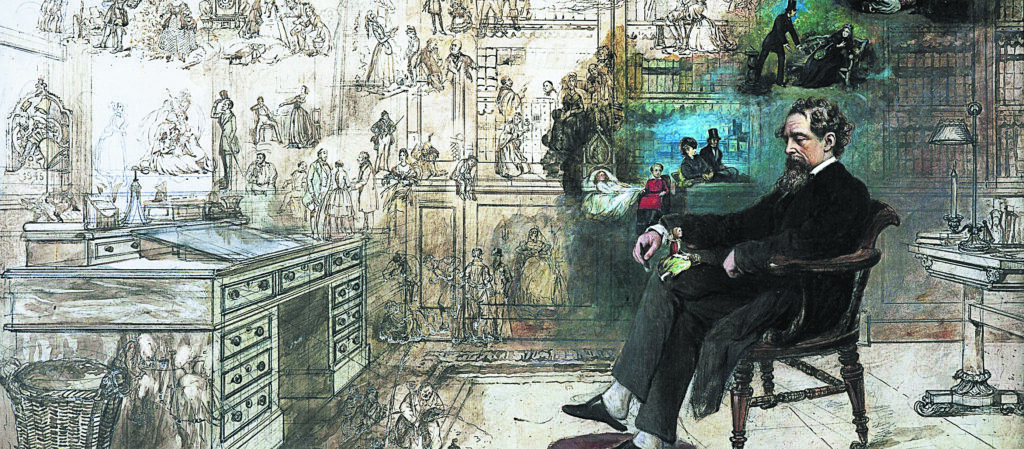

A 150 años de la muerte del escritor Charles Dickens, (1812-1870), una mirada a su vida y su obra

Dickens conoció la brutalidad de trabajar diez horas por día, con el hambre mordiéndole el estómago, a la edad en que otros niños descubrían la fascinación por la ciencia, o la magia de las matemáticas. En los crudos inviernos británicos, él soñaba con un plato de comida caliente, una llama encendida donde calentarse las manos, bajo el techo de algo parecido a una casa, una cama en la que dormir, y hasta con poder festejar la Navidad algún día.

La instrucción del futuro escritor -como sus comidas- era escasa y salteada; la experiencia, sin embargo, lo nutría con los más variados personajes de una época que comenzaba a despertar a la ciencia, pero persistía en prácticas medievales. Allí estaban los Lores inmensamente ricos de la City, los comerciantes de telas, calzados o ultramarinos, los avaros burgueses, los oficinistas pálidos y flacuchos, los pasantes atareados y tropezando tras el paso siempre urgente de los hombres de leyes, los niños como él que voceaban diarios y noticias que no sabían leer. Las mujeres de aparatosos sombreros y vestidos armados. Las otras mujeres que comerciaban con su cuerpo, también para escapar del hambre, Los lujosos carruajes tirados por !hasta cuatro caballos!, cuya comida por mes era tan costosa como el sueldo de un año del niño Dickens; y por la misma razón, mucho más importantes que los propios niños, para la lógica de la época.

Los pobres por todas partes, como una llaga imposible de ignorar; en las calles, en las casas, en el barrio. Hacia cualquier parte que él mirara, otros ojos iguales, devolvían pobreza. Dickens imaginaba un futuro sin penurias, mientras registraba las imágenes de una infancia, que habría de recordar para siempre.

Una tarde regresaba del trabajo, limpiándose distraídamente la grasa del betún bajo las uñas. Iba por un sendero alternativo, en medio de la campiña, alejándose de la ciudad en tanto se acercaba a su hogar. De pronto, una inmensa casa de ladrillos rojos y enormes ventanales, apareció detrás de un bosque, algo alejada del camino. El pequeño Dickens quedó fascinado por la repentina visión de aquella mansión desconocida, cuya sola estampa prometía un mundo diferente. A partir de ese instante cada tarde pasaría frente a la propiedad, para poder admirarla. Luego supo que aquella casa se llamaba Gads Hill Place y que era famosa en la zona, ya que se decía que nada menos que William Shakespeare, la había incluido en una de sus obras.

Un tiempo después, el niño Charles Dickens le dijo a su padre que le gustaría comprarla “cuando tuviese mucho dinero”, para que toda la familia pudiera vivir cómoda allí. Lo dijo de manera tan convincente, que el padre, con la seriedad del caso, le respondió que “con trabajo y esfuerzo”, podía conseguirlo.

Dickens sobrevivió a una infancia pródiga en despojos para convertirse poco a poco en un narrador de tiempo completo. Cada trabajo que ejerció durante los próximos quince años, sirvieron de estructura al escritor: fue taquígrafo de tribunales, cronista de noticias políticas y editor de turismo. Hasta que entre los meses de abril y noviembre de 1837, publicó por entregas Los papeles póstumos del Club Pickwick, su primera novela y su primer gran éxito.

El atrevido autodidacta, surgido de la más sórdida pobreza, en poco tiempo iba a convertirse en algo así como “la voz de los pobres”. Los académicos no le perdonaron el éxito y nunca dejaron de fustigarlo. Pero Dickens había vencido, antes que las críticas acerca de su falta de “formación idónea” pudieran hacerle algún daño. Con su segunda novela Oliver Twist (1837-1838), alcanzó un lugar junto a los inmortales, e incluso su propia época lo advirtió.

donada por el nieto del artista en 1931. Imagen digital del Museo Dickens.

Dickens venció por una serie de factores tan elementales como perfectamente sincronizados. Los personajes de Dickens fueron extraídos limpiamente por su memoria, de la infancia que compartió con ellos. Con sus pobrísimas vidas atravesadas por enormes injusticias y también con sus enormes sueños y esperanzas, capaces de cambiarlo todo.

Los ilustres críticos de Dickens no soportaban la idea de que la mera bondad, el idealismo y las buenas acciones de sus personajes, bastaran para hacerlos inmunes a la corrupción (Oliver Twist); o que el lenguaje pudiese tener esos matices tan diversos y alejados de los salones de la gente correcta, más parecido a lo que se escuchaba en las tabernas, los burdeles y las propias calles (Los papeles póstumos del Club Pickwick); o que varios espíritus de la Navidad doblegaran el duro y amargo corazón de Ebenezer Scrooge, hasta convertirlo en una mejor persona (Cuento de Navidad), por ejemplo.

En un lenguaje común

Dickens escribía para los pobres en el lenguaje cotidiano de los pobres, en la populosa Londres de mediados del Siglo XIX. Sabía que los pobres no podían comprar un libro, pero que sí podían comprar un periódico cada quince días; por eso sus novelas salían por entregas. Escribía para los pobres, en su lenguaje, sus personajes eran los pobres de su tierra que alcanzaban la redención o el triunfo final, y hasta cuidaba sus bolsillos. Lo amaron de inmediato.

Nada más parecido a sus personajes que la propia vida de redención social que alcanzó Charles Dickens. Menos de veinte años después de su primera novela, alcanzó una enorme popularidad y prestigio, como para volverse un hombre de dinero. Compró Gads Hill Place, tal la promesa de su infancia y vivió en la casa de sus sueños, hasta su muerte, el 9 de junio de 1870.

El niño pobre se convirtió en el más grande escritor de su época y está sepultado junto a los héroes de su país, en la Abadía de Westminster.

Narró su tiempo con la fuerza suficiente como para cambiar la historia. Las leyes que rescataron al arrabal de Londres donde transcurre Oliver Twist, fueron promulgadas gracias a la denuncia social de la obra. Lo mismo cabe para las prostitutas a quienes la sociedad británica “comenzó a perdonarles sus pecados”, luego que Dickens las ubicara como víctimas de una maquinaria solo interesada en las riquezas, sepultando en esa insensibilidad a una extensa lista de desposeídos y andrajosos.

En una época de tedios y urgencias, mientras hay niños con hambre en muchas ciudades del planeta, mientras el miedo a la pandemia acecha y el frío cala los huesos, mientras el futuro del descarte aún da vueltas en el aire; leer a Dickens es volver a los lugares de la infancia, a soñar con la Navidad, a imaginar la casa ideal, repleta de afectos, aromas y colores.

Leer a Dickens también es un buen ejercicio para establecer prioridades, para sumergirse en el triunfo de los justos y en la redención de los pobres. Nobles tareas humanas, tan vigentes dos siglos atrás, como hoy.

Excelente crítica , más que vigente la temática de Dickens, más que injusto que los derechos de los niños sigan invisibilizados , sigue existiendo esta herida inmoral pendiente sin cicatrizar .