LA IGLESIA

Por Eduardo Sallenave

Hace mucho tiempo que no entraba a una iglesia. Puedo medirlo en años. Y ahí me encontraba, parado frente a la puerta alta de madera, de dos hojas. Una cerrada, la otra abierta dejando ver algo del interior, apenas unos metros. La luz llegaba a los últimos bancos y el pasillo central.

Por qué fui a la iglesia. No lo tengo tan claro aún. Quizás en busca de un espacio tranquilo en medio de la ciudad. Como lo hice la última vez que me quedé, más de una hora, sentado en silencio.

Al ingresar lo primero que noté fue la diferencia de temperatura. Siempre siento las iglesias frías. Y el olor a humedad. Miré hacia el techo y algunas paredes mostraban varias batallas perdidas ante filtraciones y lluvias, seguro eso también colaboraba en la fragancia reinante.

El recinto está casi vacío. Desde el fondo, se tiene una vista general de todo el lugar. Éramos cuatro personas. Avancé unos metros y me senté en el medio de un banco. Mientras lo hacía las maderas se quejaban, no era por mi peso, sino más bien por varias décadas de uso. Dos de los asistentes se dieron vuelta para ver de dónde provenía el sonido que rompía un silencio espeso.

Tengo un pasado católico. Sí, pasado, porque fui a un colegio salesiano, primaria y secundaria. Y, aun así, no identifico a todas las figuras que por lo general están en estos lugares. Sí a la Virgen María, Jesús, San Antonio y alguno más, pero acá había otros irreconocibles para mí. Sin duda serían importantes porque estaban en lugares destacados y bien iluminados. Lo que me llama la atención de las figuras es su hechura con detalles y colores muy bien realizados. Pero siempre quedo cautivado por sus miradas, algunas me transmiten mucha tristeza, casi puedo imaginarlos llorando. Y otros tienen como una mirada ausente, como que no están ahí.

A mi espalda escucho pasos. Volteo y veo una señora que ingresa, toca la pila de agua bendita y hace la señal de la cruz. Yo no la hice, lo olvidé totalmente. De chico, me acuerdo que me parecía extraño ese ritual de tocar el agua y persignarme.

Me hacían notar que si no lo hacía era como una falta grave. Como entrar a la cancha ya perdiendo uno a cero. Sonrío por mi ocurrencia. La señora recorre el pasillo hasta el altar, hace una reverencia y vuelve a realizar la señal de la cruz. Agacha la cabeza con gesto muy circunspecto e ingresa en la sacristía. Sin duda es alguien con contactos.

Tiene acceso a lugares especiales. Como tener acceso al cuartel general. Vuelvo a sonreír, con algo de culpa, porque estoy en un lugar sagrado.

De una puerta lateral del altar sale el cura. No lleva la sotana, sino pantalón y camisa. Sé que es el cura porque veo su característico alzacuello blanco sobre la camisa celeste. Impecable. Se notan las líneas de planchado. Esa camisa no tiene ni un día de uso.

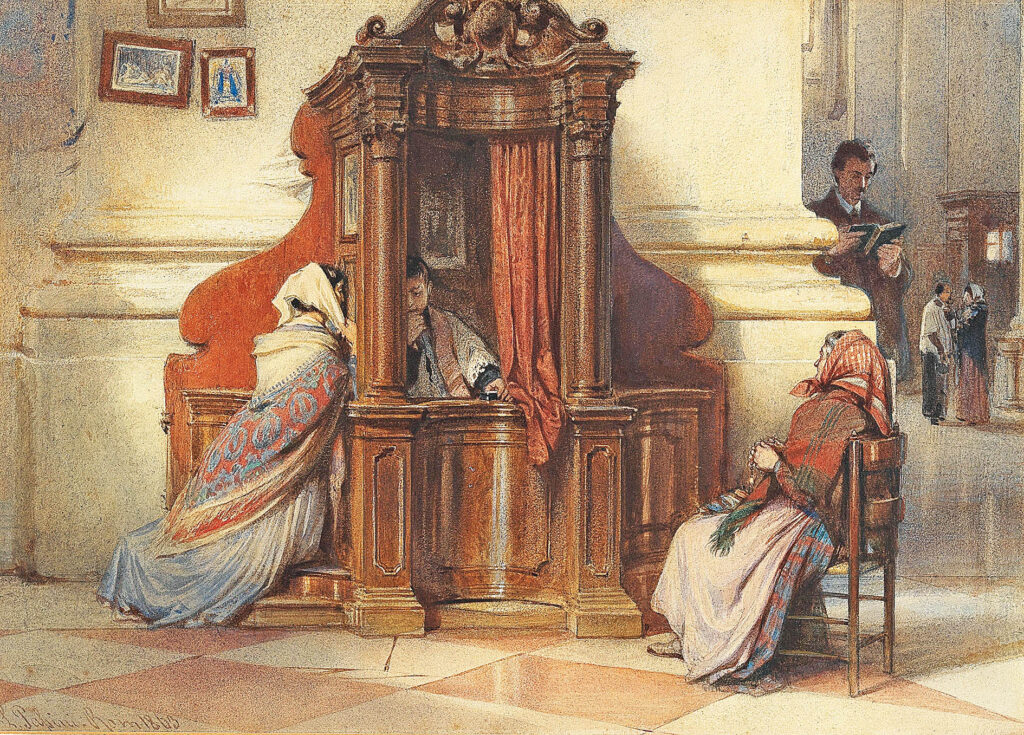

A paso firme camina por uno de los pasillos laterales, y entra en el confesionario de madera adornado con ornamentaciones de ángeles. Cierra la puerta y se puede escuchar cómo se acomoda en ese pequeño espacio. Se acerca una de las personas que estaban en los primeros bancos y se arrodilla en uno de sus costados.

Como alguien que mira una película, voy recorriendo personajes y escenarios. Pero aún no tengo claro qué hago yo en ella.

¿Por qué vine a la iglesia? Estoy buscando algo. Es una mezcla de tranquilidad, pausa, le sumaría reflexión quizás, pero no entiendo aún cómo entra en la ecuación la religión. Porque todo lo demás lo encuentro en otros lugares si quiero. Pero elijo estar acá, a media luz, en una tarde calurosa, rodeado de figuras de santos que no reconozco, olor a humedad mezclado con algo de incienso, quizás de la última misa, y con ganas de quedarme.

Siento que estoy más sereno. Los pensamientos vienen a mí con lentitud, no mezclados como siempre.

La señora de la doble persignada, sale de la sacristía y comienza a ordenar el altar. Acomoda unas flores, que no logro ver bien, pero parecería que les falta agua, varios pétalos ya están en el piso. Con un trapo repasa las sillas, un par de candelabros y remplaza una lamparita al pie de la cruz central.

Abandono las tareas de la señora y me quedo mirando la cruz. Es grande, de madera, con una figura de Jesús realizada en líneas que desentonan con el estilo general de la iglesia. Una figura podría decir moderna, como de un estilo más del cubismo que figurativa, con rasgos minimalistas del cuerpo humano, inclinada hacia adelante, acentuando la idea de que nos está mirando.

Uno viene por lo general a estos lugares a pedir perdón y buscar ayuda. Con actitud de recogimiento, de sumisión ante algo más poderoso. Un poder que todo lo abarca. Que permite el libre albedrío, pero al que, en algún momento, hay que rendir cuentas.

Pasa el tiempo, en este lugar se siente distinto, sé que estoy hace un rato, pero parece mucho más. No tengo ganas de sacar el celular para ver la hora. No quiero volver a la realidad tecnológica con notificaciones de mensajes y llamadas perdidas.

Fijo la vista en los pies de la persona que está en el confesionario. Zapatos muy descuidados, el cuero perdió su color y las puntas de los cordones están deshilachadas, imposible volver a pasarlas por los ojales. Viene a mi mente algo del colegio salesiano, algo de la formación recibida, que al sacramento de la confesión también se lo llama sacramento de la penitencia y la reconciliación. Pero poniéndolo simple, es un momento para pedir perdón. Nunca me gustó la idea de inclinarme ante una persona común y corriente como lo es un cura, y confesarle cosas privadas o pecados a la mirada de su religión… ¿mi religión? Y salir de ahí con su perdón divino y mi compromiso de no reincidir en conductas prohibidas. Pensar esto me molestaba, me enojaba, no terminaba de digerir la convivencia de lo cotidiano y lo divino, lo supremo, más allá de mi comprensión.

En el colegio siempre me mantuve lejos, en lo posible, de las actividades religiosas. Siempre las cuestioné.

Estaba nervioso. Algo agitado. La tranquilidad con la cual ingresé a la iglesia, me había abandonado. Mi mirada se detuvo en otro de los presentes, cuatro filas adelante de la mía. Arrodillado, imagino que rezando. Intenté hacer lo mismo, pero sin inclinarme. Comencé a decir en voz baja, casi inaudible, el padrenuestro. Pero no tenía mucho sentido. No recordaba bien la oración. De reojo pude ver cómo se levantaba la persona del confesionario y daba unos pasos hacia atrás, la vi persignarse y dirigirse hacia la salida.

A mis espaldas, escuché un susurro. Me sobresalté. Al voltear veo a la señora que antes ordenaba el altar mirándome fijamente. La miro. Me acerca la canastita que llevaba en la mano, se veían un par de monedas y un billete.

En silencio palpé mis bolsillos y con gesto de resignación le mentí diciéndole que no podía colaborar, que había olvidado mi billetera. Giró bruscamente y se dirigió hacia el altar. Pensé que las limosnas se pedían solo en la misa.

¿Por qué fui a la iglesia? Sonaba como un eco en mi cabeza. Me levanté y caminé unos metros hasta el confesionario. Me arrodillé. Noté la rigidez de la madera en mis rótulas y que el espacio era mucho más ajustado de lo que imaginaba.

Acomodé las manos como si estuviera por rezar. Me dolían. Tomé conciencia de raspones y manchas de sangre en los dedos.

El cura abrió la pequeña ventana. Si bien no se podía ver mucho, distinguí su silueta mientras se persignaba. En mi mente comencé a repasar los diez mandamientos en orden, me detuve en el quinto.

—Padre, he pecado —dije casi en un suspiro, mientras algunas lágrimas recorrían mis mejillas.

… lo abrazo