Cíclope

Por Valerio Mitzi Vega

La noche que nos conocimos yo temblaba de miedo y frío a la sombra de un árbol apenas iluminado por una farola a pocos metros.

En mis audífonos sonaba una canción de piano, quizá de Chopin. Me distraje pensando en que recientemente había aprendido cómo se pronunciaba ese apellido; tantos años existiendo y diciéndolo mal. Cuando la canción acabó, inició otra que no reconocí, pero pareció hundir el arco del violín en el hueco que sentía en el pecho. Ignorando el nudo en mi garganta, me levanté y caminé sobre la grava del camino que atravesaba el parque que ahora estaba prácticamente vacío.

Cuando llegué a los columpios, pude ver su figura sentada en el de en medio, con una larga trenza cruzando su espalda, cubriendo el estampado de su chamarra rosa, los guantes violáceos sujetaban con fuerza las cadenas y miraba al cielo. La imité y descubrí a Marte mirándonos, pequeño y fuerte junto a la luna que deslumbraba más que las farolas. Si fuera una película y estuviéramos en otro país, en otro lugar, empezaría a nevar, nuestras miradas se cruzarían y, sin decir palabra, entenderíamos que nos amábamos el uno al otro.

En su lugar, caminé a paso torpe hacia otro de los columpios desocupados y me senté a su lado. Ambos observando el punto rojo hasta que los ojos me dolieron.

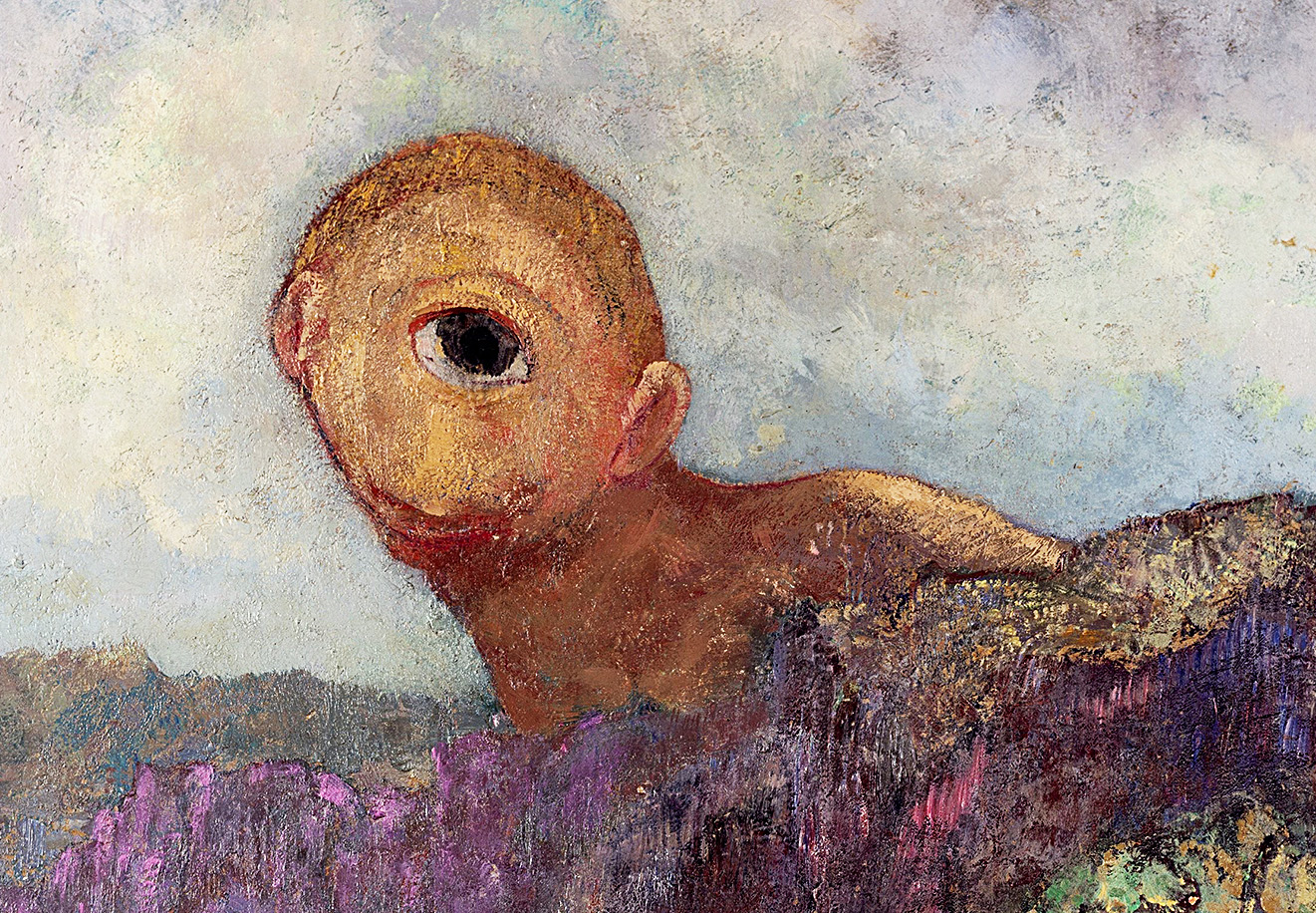

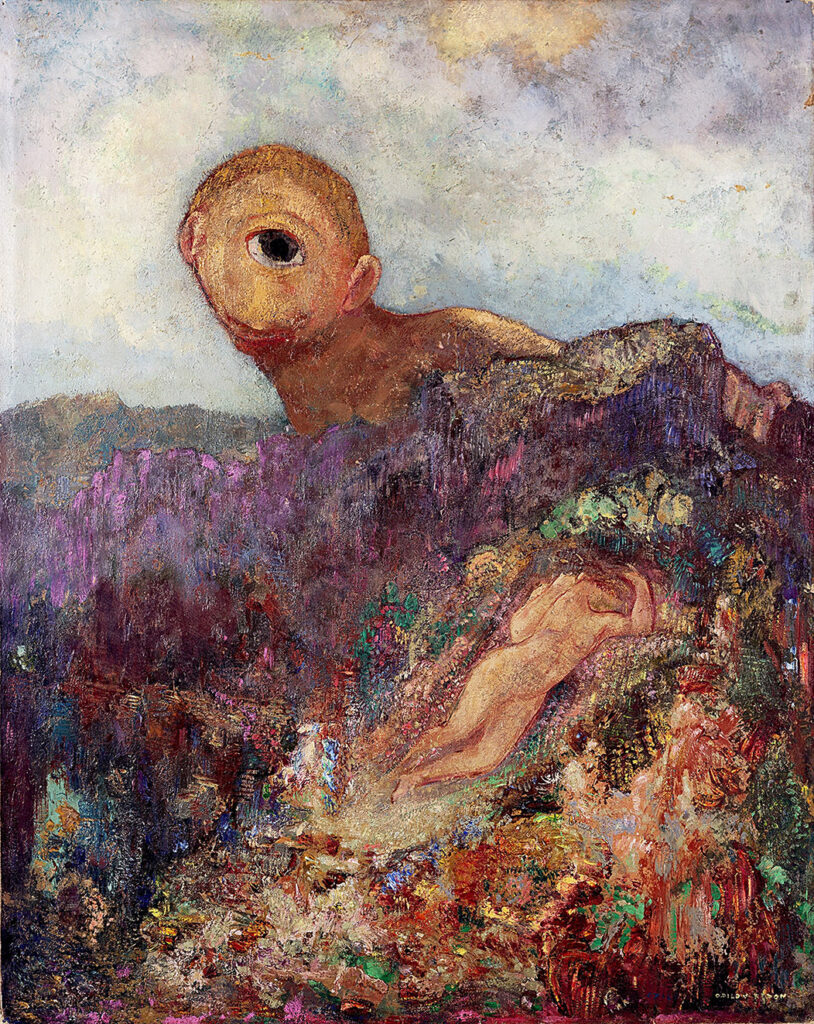

Sus labios se entreabrieron ligeramente, como soltando un suspiro mudo y el único ojo dorado parpadeó con lentitud. La observé en calma hasta que decidió mirarme. Su boca se torció en un gesto, mordió el labio inferior hasta que tomó un color intenso y finalmente sonrió con tristeza.

– Volviste – dijo mientras me quitaba los audífonos y los metía al bolsillo de la chamarra. Asentí. – Pensé que te habías arrepentido.

Me quedé en silencio, mirando directamente su ojo lleno de preocupación. Lo cerró y la escuché soltar un suspiro, un quejido, una maldición. Abandonó el columpio y caminó con ligereza de un lado a otro, sonreí al pensar en un pequeño gato. Me miró, respiraba con fuerza y apretaba entre sus dedos el cierre de la chamarra. La seguí y puse mis manos sobre las suyas, guiando su movimiento, desabrochándolo, rozando la tela suave de su suéter. Metió la mano en un bolsillo oculto y sacó de él un objeto largo, plateado, que terminaba en punta por un lado y en un mango garigoleado por el otro. Sonreí, me parecía gracioso tener un objeto tan antiguo en mis manos.

– ¿Un abrecartas? ¿En serio?

Se sonrojó y miró hacia el suelo mientras asentía lentamente.

– No hay una daga mágica para estas ocasiones – susurró.

– Aunque la hubiera, quizá no te la mereces.

Al mirarme de nuevo, noté que su ojo estaba inyectado en sangre, debíamos apresurarnos. – A fin de cuentas, fue mi culpa – dije antes de sonreír nervioso.

Mi corazón se agitó y mi estómago empezaba a revolverse. Me puse de rodillas ante ella, tomé sus manos, retiré los guantes y besé sus manos cálidas.

– ¿Segura que no hay otra forma? -pensé en voz alta, ella acarició mi rostro con sus manos, eran suaves e irreales.

-Sólo se necesita un ojo para ver -respondió con ternura en su voz, antes de acariciar con la yema de sus dedos mis cejas, las pestañas y besar mis párpados.

Le regresé el abrecartas y respiré profundamente. De nuevo me puse los audífonos e intenté descifrar ahora quién era el autor de la canción. Me parecía ser la escena de alguna ópera o de algún trabajo más grande, era trágica y fría. Perfecta para esa ocasión.

La mujer volvió a besar mis párpados y con un ágil y rápido movimiento encajó el abrecartas en la cuenca de mi ojo; el dolor me hizo gritar, sostuve su brazo y ella prosiguió, ignorando mis esfuerzos por liberarme de su agarre. Giró el arma, escuché un crujido en mi cráneo, me sentía desfallecer, las fuerzas me abandonaron y saboreé el ácido del vómito subiendo por mi esófago. Pronto todo terminó, un gran alivio siguió al fin de la operación. Llevé mis dedos a la cuenca y comprobé que, donde antes había un ojo, ahora sólo había un hueco. Pude ver a través de las lágrimas cómo ella me miraba con cariño antes de meter el ojo en una pequeña botella de vidrio que llevaba consigo. La levantó como si fuera una copa y le dio un gran trago, vaciando todo el licor en ella, tragando con ligereza mi ojo. Sonrió satisfecha y me dio un beso con sabor a alcohol.

En la punta de sus dedos, pequeños rayos empezaron a danzar y el ojo en medio de su cara cambió de un color amarillento a un castaño como el mío, libre de sangre, brilloso y lleno de vida. Su rostro se iluminó y me pareció la criatura más hermosa de todas.

– ¿Quieres saber qué tal estuvo? – preguntó mientras me ayudaba a ponerme de pie. –

Fue delicioso -con la electricidad en sus manos tocó mi rostro, sentí que ardía en fiebre y el dolor en la cuenta ocular cesó de pronto. Acarició mi cabello y acomodó en mi cabeza un elegante parche de cuero.

– Gracias, ya puedo ver de nuevo con claridad.

Quise sostener sus manos entre las mías, pero las escondió en los bolsillos de su vestido antes de reír cantarina.

– Nos vemos, Odiseo -susurró antes de caminar hacia el camino de grava. Algo me dijo que no volvería a verle.

– ¡Poli! -grité. – ¡Poli! -su nombre me pareció absurdo conforme lo seguí pronunciando.

Intenté alcanzarla, pero no dejaba de trastabillar, el mundo había cambiado su profundidad y me sentía perdido. Me detuve bajo la verja de la entrada, la había perdido.

Volví a mirar al cielo, era diferente, pero me recordó a cuando la encontré, cuando sin querer en una noche como esa me había cruzado en su camino y por accidente le golpeé en la capa dañando su bello ojo. El miedo que me había causado al inicio no se comparaba con la fascinación que mi cíclope había causado en mí. Y aunque sabía que no volvería a verla, mi corazón por fin se llenó de paz y sonreí al recordar que ahora una parte de mí vivía en ella.