EL SOCIALISMO QUE NO FUE

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende llegaba al poder en Chile bajo la promesa de un nuevo modelo de país. El proyecto duró hasta el golpe de 1973

Por Agustina Bordigoni

“Allá hay muchos médicos –y yo soy médico– que no comprenden o no quieren comprender que la salud se compra, y que hay miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud; que no quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza mayor enfermedad, y a mayor enfermedad mayor pobreza y que, por tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no piensan en que hay miles de personas que no pueden ir a sus consultorios y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar la salud ampliamente al pueblo.

De igual manera que hay maestros que no se inquietan en que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el panorama de América Latina es un panorama dramático en las cifras, de su realidad dolorosa (…) Siendo países potencialmente ricos, la inmensa mayoría somos pueblos pobres. (…)

¿Y por qué sucede esto? Porque somos países monoproductores en la inmensa mayoría: somos los países del cacao, del banano, del café, del estaño, del petróleo o del cobre. Somos países productores de materias primas e importadores de artículos manufacturados; vendemos barato y compramos caro (…) Para poder seguir viviendo, pedimos prestado. Pero al mismo tiempo somos países exportadores de capitales. Paradoja típica del régimen en el sistema capitalista”.

Estas palabras podrían aplicarse perfectamente tanto a la actualidad de América Latina en general, como al Chile de hoy en particular. Pero fueron pronunciadas en realidad por el entonces presidente Salvador Allende durante su visita a la Universidad de Guadalajara, México, el 2 de diciembre de 1972.

¿Qué ha cambiado y qué no en ese Chile que se perfilaba, tras la elección de Allende, como uno de los primeros modelos socialistas de la región y que hoy es foco de protestas sociales contra la desigualdad?

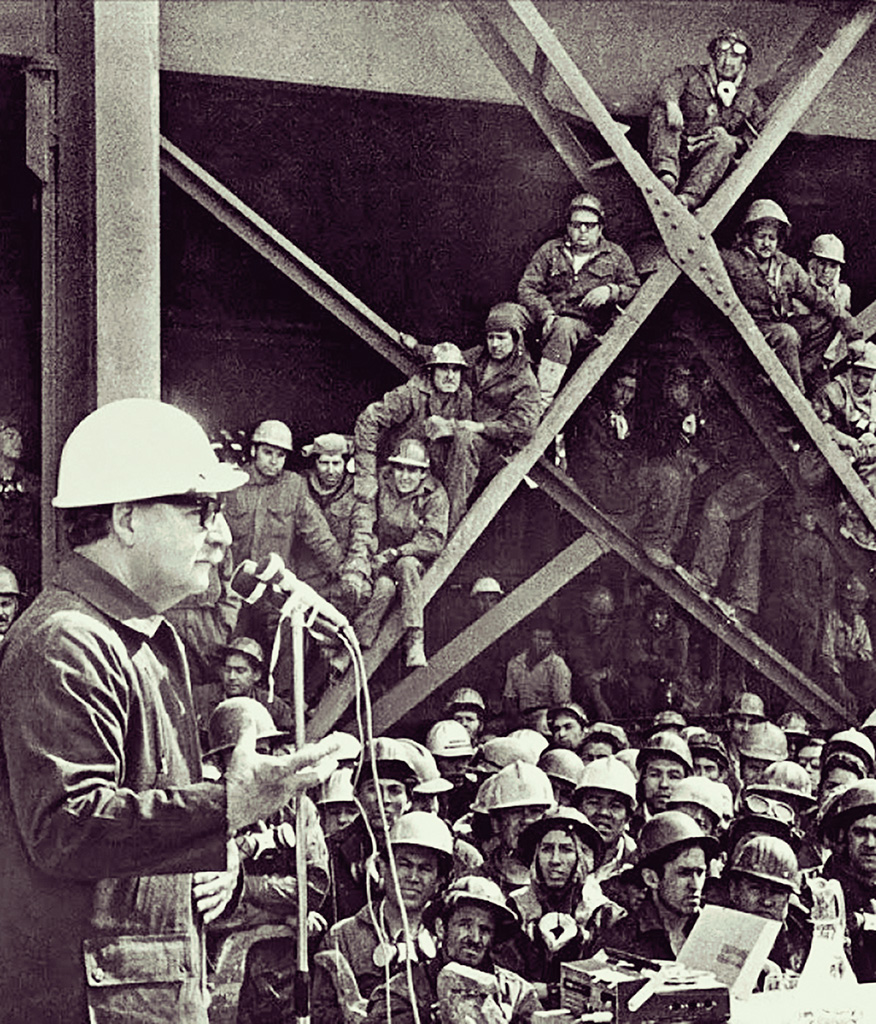

Los 1000 días del socialismo

El 4 de septiembre de 1970, Chile se convertía en el país con el primer presidente socialista electo de la historia. Fue pionero en ese ámbito, y el modelo comenzó prontamente con las políticas de reforma agraria, nacionalización de empresas privadas y extranjeras, alfabetización, construcción de viviendas sociales y nacionalización de la producción y explotación del cobre. A la par, y en el ámbito de las relaciones internacionales, se restablecían los vínculos diplomáticos con Cuba.

En palabras de Marcos Roitman Rosenmann, “en los tres años que duró el gobierno de la Unidad Popular se alcanzaron los mayores logros sociales, culturales, económicos y políticos que ha registrado la historia de Chile. La juventud, la mujer de las clases populares, el pueblo mapuche y los campesinos se transforman en sujetos de su historia y pasan a ser dueños de su futuro” (Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina, 2013).

El 4 de septiembre de 1970, Chile se convertía en el país con el primer presidente socialista electo de la historia.

Esos cambios y la llegada al poder del socialismo, por otra parte, no pueden entenderse sin el contexto histórico que los rodeaba. La Guerra Fría implicaba, además de la lucha por la supremacía, una dicotomía entre dos modelos: el capitalismo y el comunismo no eran una opción libre de los países sino una batalla ganada en favor de una u otra potencia.

Y así como Allende probablemente no habría existido sin este panorama en el que las ideas socialistas se presentaban como modelo alternativo en la región, tampoco hubiera sido derrocado si esto no ocurría en ese determinado momento de la historia en el que esa vía era interpretada por los Estados Unidos como una amenaza.

Por lo tanto, puede decirse que el golpe de Estado en Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973, sino que más bien finalizó ese día en el que todo parece haber sucedido: el aviso de las Fuerzas Armadas, los disparos, la muerte en las calles, y el suicidio de Salvador Allende, momentos después de que los militares llegaran al Palacio Presidencial (presumiblemente darle al mandatario el mismo final).

Se lograba por fin aquello para lo que había trabajado en secreto el gobierno de Nixon en EE.UU. La estrategia para que Allende no asumiera el poder o lo abandonara pasó por todos los estadios: intentar sobornar a los parlamentarios para que no ratificaran al presidente, convencer a las Fuerzas Armadas de derrocar al mandatario, asesinar al jefe de las fuerzas por no aliarse en la estrategia (fue el caso del general René Schneider), desestabilizar al gobierno con noticias falsas (por ejemplo, de un posible desabastecimiento), bloquear económicamente al país y, finalmente, conseguir que el caldo de cultivo del golpe cayera por su propio peso.

Los 17 años de dictadura

Con la llegada de Pinochet al Palacio Presidencial, todo posible proyecto socialista en América del Sur vio su futura ruina. Comenzaba una de las dictaduras más sangrientas de la región, que se acoplaba a los modelos de Bolivia y Brasil, y que antecedía por unos años a lo que sucedería en Argentina.

Pese a los esfuerzos del gobierno de Allende y muy probablemente debido a los embates del bloqueo, la economía del país estaba en crisis y la inflación rondaba el 500%. Tal vez lo peor que pudo haberle pasado a Chile es precisamente que alguien tan irrespetuoso de los derechos humanos llevara los indicadores macroeconómicos a cifras que, por fuera, parecían un avance.

“Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente el proceso social va a desaparecer. Pero es un error: podrá demorarse, podrá prolongarse pero a la postre no podrán detenerlo…»

Salvador allende

Augusto Pinochet también fue pionero: su gobierno fue el primero en ensayar los modelos neoliberales. Comenzaría una etapa de privatizaciones, liberalización financiera, desregulación de la economía y de medidas para la atracción de inversiones extranjeras. En fin, el modelo capitalista había triunfado anticipándose por mucho a la caída de la Unión Soviética.

Desde entonces, el modelo instaurado por los “Chicago boys” (tal como se conocía al grupo de graduados de la universidad de esa ciudad estadounidense que eran los encargados de ejecutar esa estrategia económica) constituyó a la vez un rotundo éxito y el peor de los fracasos: Chile se convirtió en una empresa privada con indicadores económicos que (en cuanto a crecimiento del PBI, por ejemplo) se transformaron por años en la bandera de los defensores de este tipo de políticas. Pero, a su vez, el pueblo chileno fue soportando y acumulando desigualdades a punto de explotar.

La eternidad de los “Chicago boys”

“Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente el proceso social va a desaparecer. Pero es un error: podrá demorarse, podrá prolongarse pero a la postre no podrán detenerlo.

En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, con la diferencia, quizás, de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una lección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada”, decía Salvador Allende en una entrevista, casi como una premonición.

Probablemente no pensó que ese proceso social al que hacía referencia, tendría su estallido en el hartazgo patente en las calles en 2019 y (a pesar de la pandemia) en 2020.

La salud continúa siendo para quien pueda pagarla, la educación superior un privilegio y las pensiones siguen por debajo de los salarios mínimos. La mayor parte de la población tiene apenas para vivir mientras un porcentaje mucho menor se hace con las riquezas del país.

En su esfuerzo por borrar todo intento socialista, el modelo instaurado por Pinochet dejó profundas raíces en el país.

Y, a pesar de los años transcurridos desde Allende hasta hoy, nada tiene más que ver con ese pasado al que Chile no puede volver, pero del que tampoco es capaz (aún) de despegarse.

Así, el país se debate entre el socialismo que no pudo ser y el modelo neoliberal que nunca debió haber sido.

2 comentarios sobre «EL SOCIALISMO QUE NO FUE»