Cómo llegamos a “cancelar” la crema rusa

La cultura de la cancelación se activó ante el peligro de una nueva guerra, pero su aplicación tiene vigencia desde mucho antes

Por Eliana Cabrera

¿Cómo llegamos a “cancelar” un sabor de helado?

¿Qué tan efectivo es hacer justicia social censurando consumos a diestra y siniestra?

La cultura rusa, pareciera ser víctima de un accionar cancelatorio desmedido.

La cultura de la cancelación hace referencia a la acción de dejar de consumir un producto o los productos generados por una persona u organización en particular, a partir de un rechazo moral o ideológico hacia él.

Esa censura comienza en el momento en el que dicha persona emite algún comentario o acciona de forma opuesta a lo que podría entenderse como “políticamente correcto”, que va en contra de alguno de los derechos humanos o bien porque genera un rechazo masivo y generalizado en el resto de las personas.

En La cultura de la cancelación: ¿autoritarismo de las comunidades de usuario?, un artículo de Edixela Burgos y Gustavo Hernández Díaz, ambos doctores en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela, sostienen que la idea de “cancelación” se remite a la década del ’90.

“Su masificación se le atribuye a Black Twitter (red de usuarios de la comunidad afroamericana en Estados Unidos); movimiento gestado en el año 2010 para denunciar los hechos de discriminación racial. (…) Si bien el término en los últimos años ha sido usado para boicotear a personajes públicos que incurren en prácticas racistas, desde el año 2017 ha surgido otro ciber-movimiento denominado #MeToo (“Yo también”), que denuncia la violencia física y psicológica, el acoso sexual y conductas misóginas que han acontecido en la industria del espectáculo hollywoodense”.

A pesar de estar muy relacionado con las redes sociales y las posibilidades de viralización que facilitan, el concepto de “cancelación” en realidad es un neologismo bastante reciente que visibiliza lo que antes se encontraba disperso: el odio y el rechazo común hacia algo o alguien.

Sobre esto, el profesor y sociólogo Mariano Schejter comenta: “la cultura de la cancelación quizás sea la expresión de algo más añejo que es la necesidad o deseo de expresar un rechazo, y eso es humano y siempre existió. Las redes colaboraron en su crecimiento y ayudan a su continuidad; ofrecen un distanciamiento, como sucedió con la pandemia, y genera un descompromiso e impunidad, un desapego de las consecuencias que pueda tener en el otre”.

Algunos artistas que han sido cancelados: Kevin Spacey, Woody Allen, Michael Jackson, acusados de abuso sexual. La escritora J. K. Rowling, por comentarios transfóbicos.

La clásica película Lo que el viento se llevó, por la representación racista que realiza de sus personajes negros.

¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Se detuvieron sus carreras? ¿Hubo algún tipo de justicia o resarcimiento social? Sí y no.

Las comunidades cancelatorias pretenden muchas veces que las personas que generaron alguna controversia desaparezcan del mapa, que pierdan sus carreras y se elimine todo el historial de sus obras, pero eso no ocurre.

En primer lugar, porque ignorar la existencia de una persona u hecho que efectivamente sucedió no es tan fácil como decidir hacerlo y ya; en segundo lugar, porque lo más interesante de evidenciar comportamientos inadecuados en un artista o producto que representa es el debate que esto genera y la construcción de nuevos esquemas de apreciación y valor. Quizás una de las preguntas más complejas y enriquecedoras que se puedan hacer es ¿se puede separar el arte del artista?

¿Deberíamos consumir solo aquello que concuerde con los paradigmas ideológicos de una época?

La cultura rusa, víctima de la cancelación

Expresar el rechazo hacia algo o alguien de forma pública, aspirando a la viralización, es un signo de época. También lo es el hecho de pretender que, ante una disyuntiva, toda persona tome una postura, decida “de que lado está” y se pronuncie al respecto.

La actual guerra entre Rusia y Ucrania es el nuevo tema de controversia a partir del cual pareciera que hay que tomar un bando. Así fue que el director musical y director principal del Teatro Bolshoi, Tugan Sokhiev, anunció su renuncia, presionado por los llamados a tomar una posición sobre la invasión de Ucrania. Sostuvo que la cultura rusa se está viendo afectada por el efecto de la cancelación, y puede que así sea.

Recientemente, cuando apenas iniciaba el conflicto bélico, un profesor de la Universidad de Bicocca en Milán denunció que cancelaron su curso sobre el autor Fiódor Dostoievski. Pese a que luego se habló de un malentendido y, finalmente, el autor ruso no fue censurado, fue uno de los primeros indicios de que la cultura rusa estaba generando tensiones.

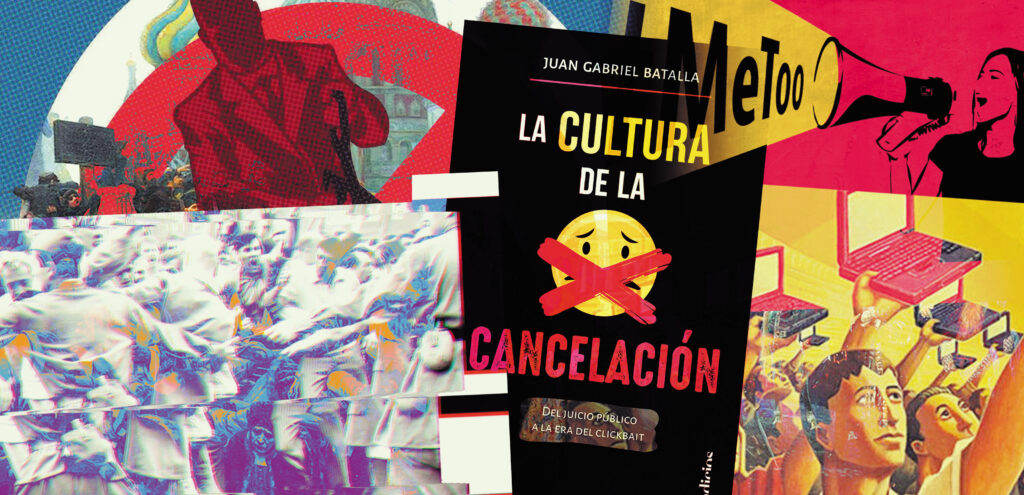

Juan Gabriel Batalla, en una entrevista para Página 12 sobre su libro La cultura de la cancelación, del juicio público a la era del clickbait (2021), sugiere que las personas más canceladas suelen ser los y las artistas “Porque los artistas hacen actividades vinculadas con las ideas, marcan una línea de pensamiento y su manera de insertarse en la sociedad pasa por otro lado. (…) El artista, sobre todo el popular, tiene la capacidad de conmover con su arte, lo que hace que a veces se lo idealice”.

Es evidente el rechazo hacia la guerra y todo lo que representa, y la sociedad busca manifestar su posicionamiento, pero las sanciones están tomando caminos absurdos.

Se ha hablado incluso de una “rusofobia”. YouTube eliminó de su plataforma para Latinoamérica tanto el canal Rusia TV como el programa “Ahí les Va” de la periodista rusa Inna Afinogenova.

La Filmoteca de Andalucía retiró de su programación la película Solaris, de Andrei Tarkovski, y justificó su decisión en la necesidad de pronunciarse contra el gobierno ruso y atender a la “delicada situación mundial”.

Fue sustituida por la versión de 2002 dirigida por Steven Soderbergh. Los organizadores del prestigioso certamen francés resolvieron prohibir el ingreso de delegaciones rusas en su edición número 75, que se desarrollará en mayo.

¿Qué tan válido y necesario es aislar a la cultura rusa a razón de una guerra? ¿Es deseable distanciarse de esa forma de todo lo relacionado con un país bélico, aunque sus representantes artísticos no estén necesariamente posicionados a favor de su gobierno?

Quizás el hecho más absurdo y gracioso sea el de la heladería cordobesa que decidió no vender un sabor de helado en particular, la crema rusa. Colocaron un cartel en el frente del negocio que luego fue viralizado por las redes sociales. ¿Impacto social o búsqueda marketinera? No se sabe, pero lo cierto es que es un ejemplo más de que la cancelación cultural está a la mano de todos, y que la insistencia por pronunciarse públicamente a favor o en contra de algo es evidente.

Ahora bien, ¿es la cancelación una herramienta válida de participación cultural? ¿Cómo podríamos redefinir el rechazo hacia algo para permitir debates que realmente aporten algo a la sociedad y no sean solo un tateti de posicionamientos?

Volviendo a las palabras de Juan Batalla, “el progresismo ha tomado causas con fanatismo y dejado afuera un montón de otras situaciones o posibilidades. Es un problema serio porque, lamentablemente, toma una posición de anulación de la diversidad en favor de una supuesta diversidad. (…)

Es inentendible que el progresismo defienda temas de manera tan brutal cuando debería aunar al que está afuera y piensa diferente. Si uno lo lleva al extremo, eso se convierte en fanatismo, y ningún fanatismo es positivo para expandir los pensamientos”.