Dramático

La compleja vida de Henrik Ibsen: tragedia personal y legado

La brillantez artística y los desafíos personales del maestro del teatro noruego

Por Matías Gómez

¿Cómo el creador de Brand, el dramaturgo noruego más famoso de Europa, que conoció la miseria de niño cuando la familia quedó en bancarrota, que fue ayudante de farmacéutico para pagarse la universidad, nunca concluida, que antes de andar por todos los cafés con esa libretita negra anotando sus libras y acciones, era un decorador de teatro que casi acaba en la pintura, deprimido, porque le rechazaron cinco obras, cómo Henrik Ibsen, no tendrá un poco de misericordia al menos con su propio hijo?

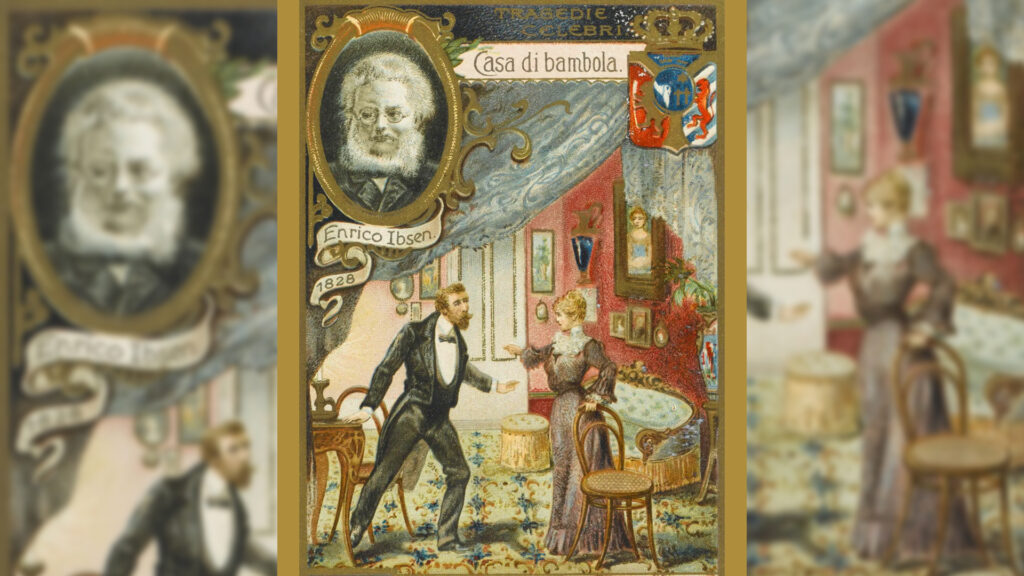

Del otro lado, un puño de seda blanco gira el picaporte. La luz callejera se corta en el fondo del pasillo, donde un mueble, tapado de silencio, esconde cientos de historias. Una montaña sombría irrumpe. Es Ibsen. El mentor de “Casa de muñecas” y “Un enemigo del pueblo”, entre otras obras, que polemizaron acerca de los tabúes sociales de la época y lo convirtieron en el padre del teatro moderno.

Si no fuera por el oro en los anteojos, en el bastón de nogal, y en las condecoraciones de Egipto y Turquía, colgando del frac negro, parecería que la oscuridad del sombrero lo hubiera hundido violentamente hasta llevarse su piel, que ahora se apergamina aún más cuando sus finos labios de bisturí aumentan la tensión.

Enfrente de él está, bamboleándose de alcohol, su hijo no reconocido, Hans Jacob Henriksen. Una aventura amorosa a los 18 años con la criada del farmacéutico que, según Ibsen, sólo le trajo cuotas alimentarias y más recaudos para su etérea popularidad.

Ambos compartían el gusto por leer y empinar el codo ante la falta de comprensión. “Toma. Esto es lo que le di a tu madre. Deberá alcanzarle”, dice. Cinco coronas caen ruidosamente, y luego, un portazo en la cara del visitante cuarentón. Jamás volvieron a encontrarse. Hans Jacob murió en la miseria.

No fue la única vez en la que el escritor rechazó a un ser cercano. A su amigo literato, Bjornstjerne Bjornson, cuyos hijos estaban casados entre sí, le escribe: “El enojo aumenta mi fuerza. Si es que ha de haber guerra, ¡que haya guerra!…

No me apiadaré de la criatura en el vientre de su madre, ni tendré en cuenta ningún pensamiento o sentimiento de cualquier hombre que merezca el honor de ser mi víctima…

¿Sabe que toda mi vida he dado la espalda a mis padres, a toda mi familia, porque no pude seguir adelante con una relación sobre la base de un entendimiento imperfecto?”.

La furia de Ibsen ofrece un diagnóstico ideal para cualquier freudiano que vaticine que una madurez tormentosa es la consecuencia casi inevitable de una infancia desdichada.

El periodista inglés Paul Jhonson, quien accedió a correspondencia de varios familiares, en el libro “Intelectuales”, de puntillosa biografía, rastrea esa niñez desplazada.

“A través del egoísmo creativo él intentó convertir la vulnerabilidad de su temperamento en una fuente de fuerza.”, concluye. Por eso toda su vida parece salida de un drama “ibseniano”.

Sus compañeros de escuela lo veían un niño agrio y solitario. Durante su juventud, Henrik hacía largas caminatas para que los huéspedes y los sirvientes de la pensión pensaran que cenaba afuera.

Semejante pobreza había germinado en un ático- que inspiró “El pato salvaje”- donde pasó la pequeñez debido a las erradas especulaciones financieras de su padre, Knud Ibsen, un comerciante de Skien, Noruega, quien dejó a toda la familia en medio del campo, subsistiendo a base de papas, 7 años después del nacimiento de Henrik, el 20 de marzo de 1828.

Para ascender de aquel abismo, Ibsen se convirtió en un incansable autodidacta que, ya desde la dirección del teatro de Cristanía, un pueblo ignoto para la literatura escandinava, creó obras que atenazaron a la sociedad victoriana, empujaron al feminismo, y se vendieron como pan caliente.

Bernard Shaw, férreo defensor del escritor en el ensayo “Ibsenismo”, señala: “Una generación que pudo leer completos a Shakespeare y Moliére, a Dickens y Dumas, de principio a fin sin la menor preocupación intelectual o ética, fue incapaz de aguantar un drama de Ibsen sin que se viera sobresaltada su complacencia moral e intelectual, se quebrantara su fe religiosa, y se creara desconcierto en las ideas de conducta adecuada o equivocada hasta el punto de invertirlas a veces”.

El especialista irlandés considera que aquellos predecesores se leían “sin encontrar nada aparte del entretenimiento”, en cambio, en Henrik “todo ser humano es un sacrificio”.

El hombre incómodo

Clement Scott, un crítico teatral del Daily Telegraph, tras el primer estreno de “Espectros”, en la Inglaterra de 1891, sostuvo que Ibsen tomaba ideas que habrían inspirado a un gran poeta trágico y las vulgarizaba. “El realismo es una cosa; pero el público no tiene que taparse la nariz para que una obra sea declarada fiel a la realidad. Es difícil poner en términos decorosos la ordinaria y casi putrefacta falta de decoro de esta obra teatral”, cañoneó. La editorial además la calificaba de “cloaca abierta y úlcera repugnante sin vendar”. Varios conservadores intentaron suspenderla porque, argumentaban, se reía del honor, no creía en el amor, se burlaba de la virtud, desconfiaba de la amistad y ridiculizaba la fidelidad. “Espectros” era un hilito de pólvora corriendo encendido: amor entre un sacerdote y una mujer casada.

Detrás de ese movimiento modernista, se sumó Bjornson, gran estudioso de las sagas nórdicas, con comedias y poemas nacionalistas. Sin embargo, despertó al volcán Ibsen, que pronto olvidó el apoyo del Premio Nobel (1903) y, envidiando su carisma, lo satirizó públicamente. Adentro del Henrik enfadado había un chiquilín tembloroso. “Per Gynt”, otra de sus piezas famosas, sentencia: “Vivir es guerrear con gnomos en el corazón y en el alma.” Bjornson le contestó: “En su cabeza hay muchos duendes que usted debería aplacar… un ejército peligroso para tenerlo cerca cuando se vuelve contra sus amos”.

Shaw, más filosófico que literario, analiza: “¿Cómo es posible que Ibsen, atrajera a una parte de la población inglesa tan poderosamente que lo aclamaba como el mayor poeta dramático y la mayor autoridad moral viviente, mientras que a otros le repugnaran tanto sus obras que lo describían en términos que ellos mismos admitían que eran, dadas las necesidades del caso, casi por completo obscenos?”. Esa contradicción exterior también zarandeaba la intimidad del aclamado autor, fallecido en 1906 y, quizás por eso fue quien mejor supo traducirla. Pregonaba la libertad individual pero mantenía a su esposa bajo régimen de castidad -no más hijos, le advirtió después del nacimiento de Sigurd-. Y sus métodos de escritura provocaban taquicardia. Con la excusa de retratar mejor el enamoramiento, seducía a quinceañeras, o para moldear al colérico Brand- un personaje más abrahámico que el bíblico Abraham, basado en la filosofía del existencialista Soren Kieerkegaard- tenía un vaso con un escorpión hambriento al que le tiraba frutas para ver cómo inyectaba su veneno. El lema que Brand repite cual letanía, bien podría resumir su entrega al arte: “Todo o nada”.

A otro amigo, el crítico George Brandes, que vivía aislado en Copenhague por pecar con una mujer casada, cuando le escribió a Ibsen quejándose de estar solo, éste le contestó: “Los amigos son un lujo caro, y cuando uno invierte su capital en una vocación o misión en esta vida, no se puede permitir el lujo de tener amigos”. Ibsen en estado puro.