El Último Fenicio

II

En los límites del mundo escribimos nuestros nombres en las paredes de los templos con la prepotencia de creernos los dueños del tiempo. Todos son cenizas hoy, todos, menos el hombre que escribe desde aquí. Incluso Alejandro ya no es nada más que recuerdos.

El único de los mortales en el que creí ciegamente. He conocido miles parecidos a él, pero ninguno con esa voracidad por la gloria. Alejandro nos pertenecía a cada uno de los hombres que formábamos su ejército, y al mismo tiempo era el dueño de todas las decisiones; las que lo convirtieron en un guerrero irrepetible y las que lo arrastraron a la miseria humana y a la locura.

Alejandro y nosotros conquistamos el mundo, teníamos la decisión para hacerlo y así sucedió. No necesitábamos nada más que a Alejandro en el frente para sentirnos invencibles.

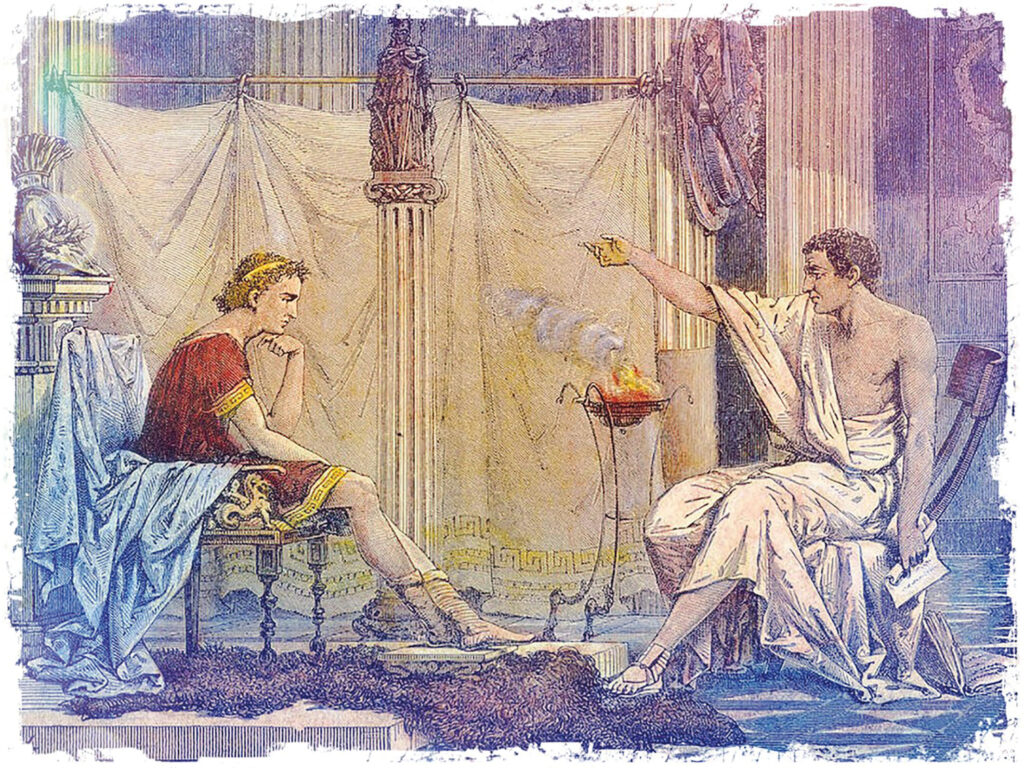

Es difícil no descubrir a Aristóteles detrás de lo mejor de Alejandro, porque antes y después hubo otros que gobernaron ejércitos más grandes y más complejos, pero nada comparable a aquel muchacho, malcriado de los dioses y temido por los hombres de la tierra.

Luego de Queronea, luego de la muerte de Filipo y luego del ascenso al trono, Alejandro, personalmente me ofreció ser parte de La Punta, la legendaria caballería, el martillo que decidía las batallas. El grupo selecto de amigos y nobles que eran los brazos, las piernas y el pecho del rey.

Debuté en la caballería a orillas del Gránico ([1]), en las márgenes escarpadas de aquel río que tragaba las vidas de nuestros falangistas envueltos en pesadas armaduras. Los escudos atravesados por las flechas enemigas y el odio primigenio. Cuero y metal hundiéndose en el barro, agonías, gritos, temblores; y la muerte raspándonos la espalda.

Hasta que Alejandro no cargó por la derecha con La Punta, la batalla fue un infierno de cicatrices y caos. Una lanza persa atravesó mi costado izquierdo y desgarró mi carne.

Quebré la lanza entre mis manos, mientras escuchaba el retumbar feroz de “La Bestia”; ya sin Anóxeles, pero con el mismo impulso salvaje, capaz de arrastrarnos a la guerra entre en el polvo y la sangre, sin sentir nada.

Grité, y enfurecido abrí una brecha en la formación enemiga, por allí nos filtramos y la victoria nos perteneció íntegramente, antes que sobre nosotros cayera la noche.

En la orgía de los festejos, mientras el vino nos moderaba el miedo aplacado y las hetairas restallaban los espíritus, sentí los ojos de Alejandro clavados en el costado; la herida que nubló mi vista y me hiciera temblar manando espesa sangre, sólo era una gruesa cicatriz y parecía un recuerdo.

realizo este óleo sobre lienzo.

Me cubrí, y no sin pudor salí de la tienda en busca de mi caballo. Lo hallé. Sus crines estaban manchadas con sangre seca. Mi sangre.

Volví a la tienda a emborracharme, para no pensar.

En Issos ([2]) perseguí a Darío, mientras su enorme ejército huía a través de la llanura. Cabalgué tras él sin éxito, hasta que las estrellas poblaron el firmamento.

En aquella jornada las lanzas enemigas no pudieron acertarme, y cayeron ante mis ojos centenares de los nuestros.

Alejandro me observaba entre el asombro y el desdén. Igual que a mí, a él los enemigos no podían vulnerarlo. Los dioses nos permitían compartir ese lujo en medio del irracional destino de la sangre ajena. En esos días, Alejandro era un dios, yo su escudo y su puño.

Luego llegó Gaugamela ([3]). Nunca la tierra volvió a temblar como lo hizo aquel día.

Por cada uno de nosotros había cuatro persas firmes, en el campo de batalla.

El horizonte era una línea encrespada de lanzas enemigas. Recordé a Leónidas, su grito de insolente coraje: “Entonces pelearemos a la sombra”.

Pero ese campo abierto ante nuestros ojos no era el desfiladero atroz e inconfesable de las Termópilas, donde el rey espartano les ofreció a sus hombres un grandioso desayuno, porque esa noche cenarían en el Hades.

No, aquello era una planicie gigantesca en la que a diestra y siniestra podíamos observar la fuerza descomunal de Darío, reunida en un frente que opacaba el horizonte y dispuesto a aplastarnos.

El brillo de las corazas de los Inmortales del rey persa rivalizaba con el sol y aflojaba las rodillas de nuestros hombres más valientes.

Sólo uno entre todos nosotros no temía: Alejandro. Esperaba este momento desde hace años. Estaba escrito en el oráculo de su nacimiento real, el día en que toda Asia fuera suya.

Los ojos entornados atrapaban la llanura en el falso candor de la mañana; montado en Bucéfalo recorrió las filas del ejército para mostrarle a sus hombres que la espada no temblaba en su puño cerrado.

Yo había pensado en Leónidas, él lo mencionó para decirnos: “De la sangre de los héroes están hartos los campos de batalla; nosotros venimos a ofrecer una leyenda, nuestro mito de invencibles.

Hasta que el último persa no se arrodille ante vosotros, no podremos pensar en otra cosa. No nos espera hoy la victoria, griegos, nos espera la muerte para que la burlemos y para que abracemos, de una vez y para siempre, la gloria, la gloria, la gloria”.

El grito estremecedor de 50.000 griegos acalló su propio frenesí de sangre y locura. Escuché mi voz entre la de miles con la piel erizada, los dientes mordiéndose entre sí y una sed de guerra que era imperioso saciar.

(Continuará)

[1] En el año 334 aC; derrotamos al ejército Aqueménida a orillas del río Gránico. Ellos no escucharon a Memnón de Rodas.

[2] Darío dejó su tienda y a Barsine, en el 333 aC. Estuve allí.

[3] Recién allí. Luego de Gaugamela, en el 331 aC., el mundo comprendió la dimensión de Alejandro Magno.