LAS GRANDES HAMBRUNAS

La lucha por las granjas y los alimentos marcó la historia entre rusos y ucranianos en el siglo XX

Por Guillermo Genini

Aldea Contemporánea

La guerra desatada por la reciente invasión rusa a Ucrania ha provocado un sinnúmero de estudios e interpretaciones. Una de ellas es la revisión de la compleja vinculación que a lo largo de muchos años han mantenido rusos y ucranianos, en especial durante el siglo XX. Un hecho en particular logró atravesar el tiempo y es origen de un profundo resentimiento y reclamo de Ucrania hacia las autoridades de Moscú: el Holodomor, Gran Hambruna de la década de 1930. Si bien no existe un acuerdo final entre historiadores, se calcula que entre cuatro a seis millones de ucranianos murieron de hambre durante la colectivización forzosa de las granjas o kulaks por parte del dictador soviético Joseph Stalin, al imponer sus políticas comunistas. Revisemos este hecho poco conocido en Occidente.

Desde fines del siglo XIX la Rusia zarista permitió e impulsó la transformación de las masas de siervos en campesinos. La mayoría de ellos no poseía tierras y debían continuar atados a los grandes latifundios de origen nobiliario o emplearse en granjas de otros campesinos que poseían tierras propias. Los más acaudalados o exitosos de estos campesinos propietarios se denominaron kulaks. Este término que en tiempos zaristas designaba a los productores agrarios que empleaban métodos modernos y capitalistas para lograr un mejor rendimiento de sus tierras y que contrataban a otros campesinos, a comienzos de la era soviética pasó a significar despectivamente a los campesinos con tierras e implementos que se resistieron a la colectivización de las granjas y que fueron identificados como enemigos del pueblo.

La Nueva Política Económica

Desde 1922 el naciente poder soviético había reordenado la distribución de las tierras expropiadas a la nobleza y los grandes terratenientes vinculados al caído poder zarista. En estas circunstancias algunos campesinos y pequeños propietarios lograron un modesto progreso material y social al amparo de la Nueva Política Económica (NEP) impulsada por Vladimir Lenin, por lo que fueron identificados con los kulaks de la era zarista. En cierta manera, estos kulaks lograron paliar la falta de alimento, sobre todo de cereales, producto de los desastrosos años vividos durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Guerra Civil Rusa (1918-1923), en la recientemente formada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Si bien se toleró la continuidad de algunas características capitalistas como la contratación de trabajadores y la venta de excedentes, lo que era visto como una prolongación de prácticas burguesas, hasta 1929 se consideró que era una concesión necesaria para lograr el abastecimiento de cereales para una población que había sufrido los horrores de la guerra. Es por esta razón que la mayoría de los kulaks se encontraban en la región cerealera de la URSS, sobre todo en Ucrania, el Volga, Kubán y el norte del Cáucaso.

En 1929 esta situación transitoria e inestable llegó a su fin. Ese año el gobierno de Stalin inició una transformación radical de la estructura económica y social de la URSS, que pretendía alcanzar el control político y económico sobre la población rural, principalmente de los kulaks. En el caso de Ucrania esta intención se unió con el objetivo de someter una población que había desafiado el poder soviético mediante la continuidad de sus aspiraciones nacionalistas y había resistido los controles de los jerarcas rusos.

Para sustentar las mejoras relativas alcanzadas en la vida de las ciudades y sostener la industrialización acelerada, Stalin pretendió tomar el control de los kulaks para aumentar la exportación de productos agrícolas, especialmente cereales, provenientes en gran parte de Ucrania y zonas circundantes. La implementación de esta política fue múltiple, severa y simultánea.

La más impactante fue la colectivización forzosa de la agricultura y la expropiación de tierras, animales, maquinaria y cosechas. Estas medidas fueron realizadas por las autoridades soviéticas locales y cuando enfrentaron resistencia tuvieron el apoyo del Ejército Rojo.

Esta irrupción desestructuró los mecanismos y circuitos productivos de inmensas regiones, rurales que carentes de buenas comunicaciones y bajo el control de las autoridades soviéticas, se vieron forzados enfrentar estos violentos cambios en forma aislada y sin posibilidad de articular una defensa general. A esta situación crítica se le sumaron en 1932 y 1933 circunstancias climáticas que produjeron una abrupta caída en la producción de alimentos y una hambruna prolongada. Ucrania y otras regiones productoras sufrieron esos años fuertes sequías lo que sumado a la proliferación de roedores, langostas y la peste del óxido, moho muy perjudicial para los cereales, además de la muerte o confiscación de los animales de tiro, explicaría en gran medida la severidad de la hambruna.

Los más perjudicados

Sin embargo, además de factores climáticos hubo decisiones políticas que influyeron que la hambruna afectara más a los ucranianos que a otras poblaciones de la URSS. La política de colectivización implementada por Stalin fue más resistida por los campesinos ucranios que en otros territorios. Se produjeron algunos casos de violencia colectiva y revueltas contra las autoridades locales. Para enfrentarlos el gobierno soviético envió comisaros políticos y al Ejército Rojo y se inició una campaña represiva de gran magnitud con detenciones bajo cargos falsos, deportaciones a Siberia y fusilamientos. Una acusación común era imputar a los campesinos ucranios étnicos de estar complotados con nacionalistas y polacos contra el Estado soviético.

Con la implementación de una fuerte política de control y represión de la población, el sistema centralizado soviético contribuyó a generar graves carencias en la distribución de víveres y disminuir la producción.

El hambre se generalizó entre la población rural por el fracaso de las cosechas por efecto de las sequías, el abandono de los campos, el robo de bienes pertenecientes a los kulaks y la dificultad para desplazar mano de obra. Frente a la catastrófica situación, Stalin creyó ver una manifestación de la resistencia de los campesinos impulsada por los kulaks y nacionalistas ucranianos, un deliberado intento de sabotaje y el boicot a las directivas del Estado. Se ordenó la organización de las cosechas como una cuestión militar, castigando el menor robo de trigo como delito grave y se instalaron guardias en los campos.

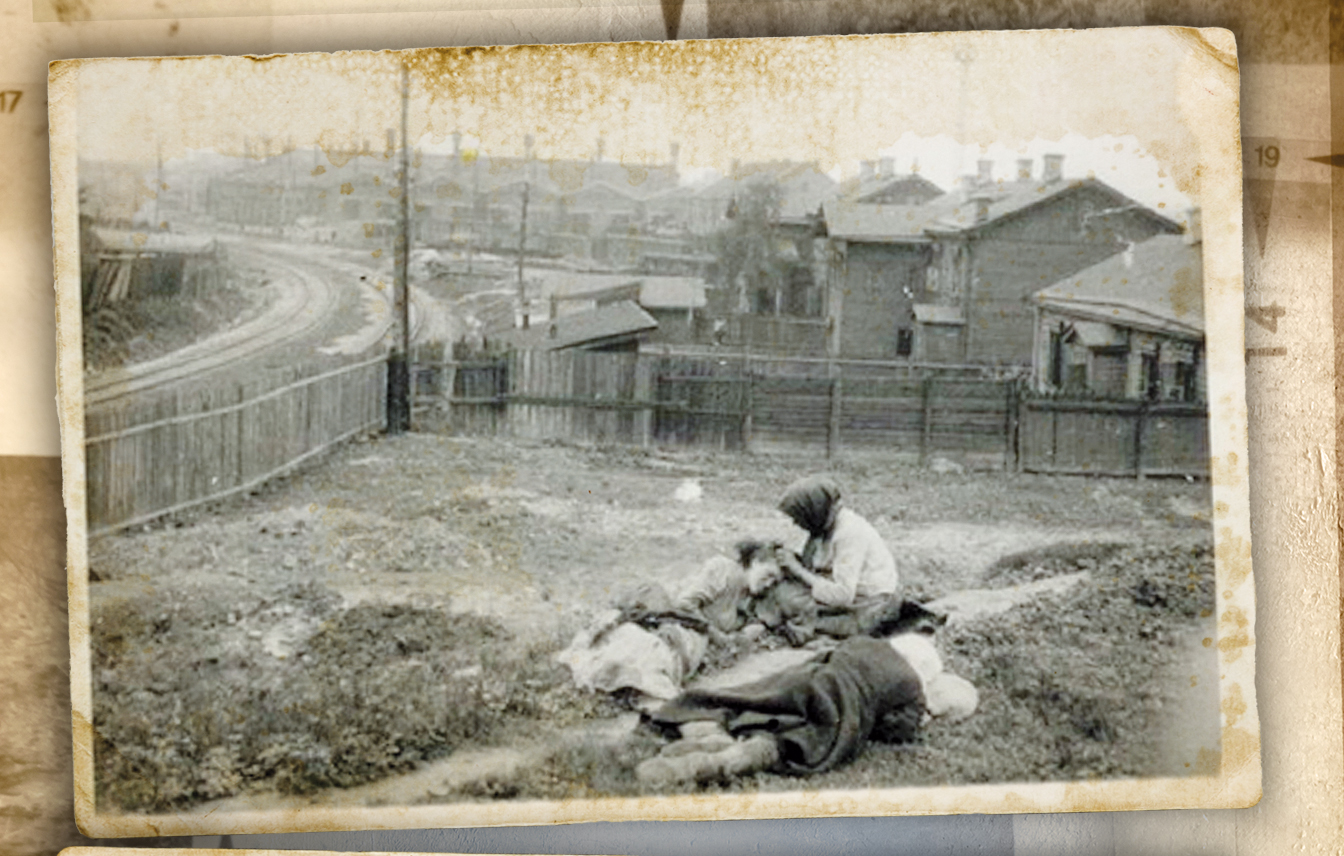

Pero sin duda la medida que causó la profundización de la mortandad entre la población fue prohibir a los campesinos abandonar sus lugares de residencias o trabajo. De este modo las propias explotaciones agrícolas, aldeas y pueblos se convirtieron lugares de muerte ante la falta de comida.

Se restringieron la venta de pasajes de tren, no se admitieron a campesinos en fábricas y ciudades, se castigaba a quienes socorrían a los hambrientos y se promulgó la “Ley de las Cinco Espigas”, que establecía la pena de muerte o de cárcel para quien robara o malversara la propiedad de las granjas colectivas. Por esta ley se justificaron arrestos masivos, deportaciones y ejecuciones, inclusive por tener pequeñas cantidades de trigo o pan. Las escenas de muertes cotidianas tanto en los hogares, caminos y calles se convirtieron en habituales en grandes regiones. Las enfermedades profundizaron la mortandad en la población mal alimentada.

Un genocidio

El aparato de control público soviético ocultó por muchos años las consecuencias de estas políticas que fueron superadas con grandes penurias desde 1934 en forma parcial. La población sobreviviente que sufrió la hambruna guardó en su recuerdo las desesperadas jornadas de lo que en Ucrania se denominó Holodomor, literalmente muerte por hambre o inanición en ucraniano.

Actualmente este país reclama a la comunidad internacional que el Holodomor sea considerado como un genocidio.

Entre los historiadores se debate actualmente sobre su origen e intencionalidad de las hambrunas de los años treinta en Ucrania y otras regiones de la ex URSS. Algunos ponen el énfasis en los motivos de Stalin en controlar a los ucranianos y en las acciones planificadas por el Estado soviético, mientras otros atribuyen la mortandad a graves errores durante la colectivización forzosa de la agricultura y a causas climáticas.